年次有給休暇の付与と計算方法

年次有給休暇、いわゆる有給休暇は、正社員だけでなくパートアルバイトの従業員の方も条件が当てはまれば発生します。

ここでは、有給休暇について解説していきます。

目次

有給休暇の発生条件

有給休暇の発生条件は、雇い入れの日から6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上勤務することが条件になります。

雇い入れの日から6か月以上継続勤務

雇い入れの日とは、通常入社日になります。

継続勤務とは、勤務の実態に即して実質的に判断されます。

月の途中の入社日

給与計算が月末締めの場合、入社日が月の途中になることは、よくあることです。

たとえば、4月10日入社の場合、その年の10月10日に有給休暇が発生します。

その月の10月3日に有給休暇を取得しようとしても、有給休暇は発生していませんが、有給休暇の発生日(基準日)まで、管理すると煩雑になります。

就業規則で、「月の途中で入社した場合は、1日に入社したものとみなす。」等規定して、有給休暇発生月で管理することは可能です。

全労働日の8割以上勤務

出勤日÷全労働日×100で計算できます。

<出勤日に含める日>

・業務上の怪我や病気で休んでいる期間

・産前産後休暇、育児休業や介護休業を取得した期間など

<全労働日から除外する日>

・会社都合の休業期間

有給休暇の申請

有給休暇は従業員の権利ですが、従業員から申請しないと原則として取得できません。

また、申請期限等は労働基準法では定められていないため、企業によってまちまちなのが現状です。

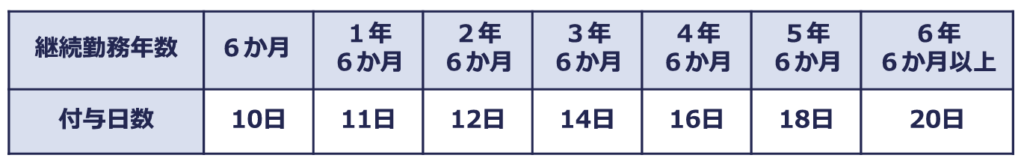

原則となる付与日数

所定労働日数が週5日以上、または、所定労働時間が週30時間以上勤務する場合

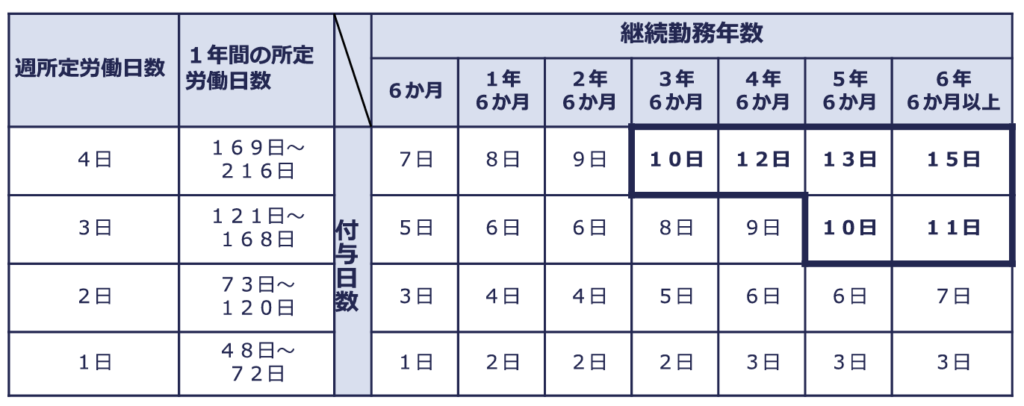

アルバイトなど、所定労働日数が少ない従業員の付与日数

所定労働日数が、少ない従業員の場合、所定労働日数に応じて有給休暇が付与されます。

対象になるのは、所定労働日数が、「週4日以下」かつ所定労働時間が「週30時間未満」かつ「1年間の所定労働日数が216日以下」の従業員です。

週の労働日数、週の労働時間がまちまちの場合

原則は、週の労働日数、労働時間で、有給休暇の付与日数を計算しますが、飲食業のアルバイトのように、週の労働日数、労働時間がまちまちの場合、1年間の所定労働日数で計算します。

最初の有給休暇は6かげつ経過後ですので、6か月出勤日数×2をして、1年間相当日数で計算します。

有給休暇はいつまで有効?

有給休暇は、発生後2年で時効になります。

したがって、前年付与された日数分が繰り越され、前々年に付与された有給休暇は時効で消滅します。

そのため、有給休暇を全く使わない場合、最大20日+20日=40日になります。

有給休暇の買取

在籍中の有給休暇の買取は、認められていません。

有給休暇の買取を認めてしまうと、取得せずにその分賃金でもらうことになり、結果有給休暇の取得が進まないからです。

ただし、退職により有給休暇の権利が消滅することがあります。

この場合、消滅してしまう有給休暇相当分を賃金で支給することは可能です。

年5日の有給休暇義務化

2019年4月1日から、使用者は10日以上の有給休暇が付与されるすべての従業員に対し、毎年5日間、時季を指定して有給休暇を取得させることが義務付けられました。

対象になるのは、上記の「原則となる付与日数」の対象だけでなく、「アルバイトなど、所定労働日数が少ない従業員の付与日数」のうち太枠で囲った方も対象になります。

有給休暇の賃金額

有給休暇を正社員など月給制の場合、有給休暇を取得しても、給与が変わらないと思いますが、アルバイトなど時給制の従業員が有給休暇を取得した場合、賃金を支払う必要があります。

有給休暇の計算方法には3つの方法があります。

なお、年次有給休暇に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項とされています。

そのため、年次有給休暇の賃金の計算方法も、どの方法を選択するかについて、あらかじめ就業規則等に定めておく必要があります。

通常の賃金を支払う

月給制の場合は、月給額÷その月の所定労働日数×有給日数になりますので、有給休暇を取得しても、給与の増減はありません。

時給制の場合、時給額×所定労働時間数で計算します。

雇用契約書などで、1日の所定労働時間が明確であれば、この方法で問題ありません。

飲食店などのアルバイトで、シフト制で日々の労働時間や出勤日数が、変動する場合、この方法は適切でない場合もあります。

平均賃金で支払う

有給休暇が発生する直前の賃金締切日からさかのぼって3か月分が基礎となります。

その3か月分の賃金総額/その3か月間の暦の日数

※「その3か月間の暦の日数」とは、カレンダーの日数になりますので、92日とか91日などになります。

この方法だと、出勤日数が少ない場合、かなりの少額になりますので、最低保証額が設けられています。

最低保証額

その3か月分の賃金総額/その3か月間の労働日数×60%

標準報酬で支払う

労使協定を締結して、健康保険の保険料の基礎となる「標準報酬」を用いることも法律上は認められていますが、健康保険に加入していない従業員には適用できないことになります。

多くの場合、アルバイトなど健康保険に加入していない人が、問題になるため、この方法を使用することは適切ではないと思います。